Karena keahliannya, orang Kalang ini selalu dibutuhkan oleh semua pihak. Dalam Perjanjian Giyanti yang memisahkan Yogjakarta dan Solo pada tahun 1755 Masehi itu misalnya, para penguasa bersepakat untuk membagi Orang Kalang dengan jumlah yang sama secara adil dikedua belah pihak.

Dan meskipun dalam sistem atau struktur sosial yang menempatkan mereka secara tidak adil sebagai kasta sudra (undagi/pengrajin/tukang) namun berkat kerja keras dan keahliannya banyak diantara mereka yang kaya raya melebihi para bangsawan.

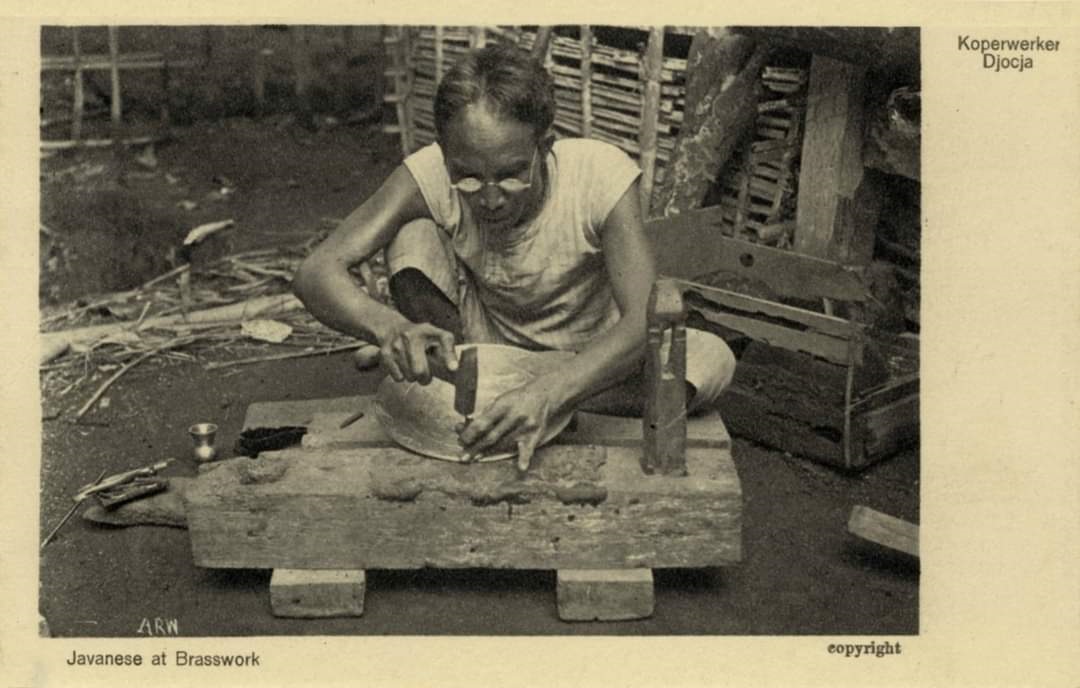

Konon hampir semua pengusaha dan pengrajin perak di Kotagede Jogjakarta adalah Orang Kalang atau keturunannya. Beberapa pengusaha besar di Solo juga mendaku sebagai orang Kalang. Mereka eksis sejak dulu kala, memiliki properti dan rumah yang megah disekitaran Istana/keraton.

Tetapi siapakah sejatinya Orang Kalang ini?

Sejak era kolonial banyak orientalis yang melakukan riset tentang Orang Kalang ini. Dari persoalan sejarah/asal-usul, pesebaran sosial hingga ritus-ritus mereka.

Karena cerita kesuksesan dan keahliannya yang “ora umum”, serta ritus keagamaan/kebatinan yang berbeda tersebut muncul juga berbagai stigma pejoratif bahkan negatif seperti tuduhan bahwa Orang Kalang ini memiliki prewangan/bersekutu dengan makhluk gaib. Mereka (Orang Kalang) memiliki ekor dan di malam tertentu akan keluar memanjang dst.

Beberapa mengkaitkan hal tersebut legenda Sangkuriang, bahwa mereka adalah keturunan “asu munggah ondo”, beberapa yang lain menyebut tentang legenda Watu Gunung. Ada juga yang menyebut bahwa mereka adalah para tahanan dibawa dari India, Bangla, hingga semenanjung Melayu lantas dipekerjakan sebagai budak untuk membangun percandian dan istana dimasa kuno. Karena itu mereka disebut Kalang, lingkaran luar, Njobo, the Other.

Saya sendiri lebih sepakat bahwa Merekalah proto Melayu (Jawa) asli, yang tersingkir oleh para pendatang. Para expander kebudayaan India yang menerapkan sistem kasta. Mereka menolak berada dalam lingkaran mainstream ini karena dianggap membelenggu kemerdekaan/identitas paling mendasar dari harkat kehidupan dan kebudayaan orang Kalang.

Merekapun memilih hidup di luar lingkaran. Sebagian besar tinggal di pinggiran hutan dan membagun ekosistem peradaban yang meskipun tampak luar sama dengan masyarakat lainnya, tapi berbeda secara keyakinan.

Itulah beberapa hasil diskusi “Membincang Manusia Kalang” malam tadi di Ndalem Wongsorogo. Acara yang juga dihadiri ketua Lesbumi Pusat KH Jadul Maula dan Muslichin, penulis buku Kalang di Simpang Jalan ini sangat seru. Ada pemutaran film Kalang Obong dan pembacaan puisi Karya Setyanaka yang sedang menempuh studi di Belanda. Tak terasa diskusipun bergulir hingga pukul 12 malam. ( Ponpes Ndalem Wongsorogo: 8/3/2024).

**** **** ****

MELURUSKAN SEJARAH WONG KALANG – DARI MASA JAYABAYA, PEKALANGAN, HINGGA KOTAGEDE (BAGIAN III) I

Mitos atau stigma paling keji berkait dengan Wong Kalang adalah apa yang dikatakan sebagai Wong Asu. sampai tidak tega menterjemahkannya, tapi mestinya pada paham ya? Pada masa setelah Palihan Nagari, Komunitas Kalang telah menjelma menjadi para entreupeuneur yang tangguh. Hingga menimbulkan rasa cemburu bagi Orang Jawa, baik di tingkat priyayi maupun wong cilik.

Berdasarkan penelusuran, stigma tersebut pertama kali muncul di lingkaran juragan di Solo Sebuah anggapan yang berbau takhayul bahwa Orang Kalang terkenai kutukan Tuhan karena telah melakukan kawin sumbang antara seorang manusia (wanita) dengan seekor anjing.

Mitos tersebut, yang kemudian tersebar jauh hingga ke Kotagede, Hal yang juga dicatat sebagai legenda lokal Kotagede oleh antroplog Jepang Mitsuo Nakamura dalam bukunya The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, 1910s–2010 (1983).

Bahkan untuk semakin mendramatisasinya, mereka menyebut Orang Kalang sebagai memiliki ekor di atas pantatnya. Suatu sikap iri dan dengki terhadap mereka secara sosial berhasil membangun reputasi prestisius berkat sukses duniawinya tersebut. Apa tumon!

Realitasnya memasuki abad ke-20, di Kotagede terdapat dua sub-kelompok di kalangan Wong Kalang, tinggal di daerah Tegalgendu. Sebagai catatan, pada masa tersebut Kotagede (sebagaimana juga Imogiri) adalah sebuah enclave yang berada di bawah empat kekuasaan yang berbeda, yang terbesar adalah wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, dan seuplik wilayah kecil untuk Mangkunegaran dan Pakualaman. Dalam konteks ini pula, Wong Kalang juga masih “dikalang” di kedua wilayah yang tak seberapa luas tersebut.

Satu sub-kelompok Wong Kalang yang tinggal di daerah Kasunanan Surakarta. Mereka memiliki spesialis pekerjaan dalam siis ketrampilan mengolah kayu dan membuat produk dari kayu. Memperbaiki bangunan-bangunan di kompleks Makam Raja dan rumah-rumah bangsawan.

Sedangkan sub-kelompok Wong Kalang yang tinggal di daerah kuasa Kasultanan Yogyakarta. Secara umum pekerjaannya adalah jasa transportasi tradisional, dari piranti kuda atau sapi hingga kendaraan bermotor.

Kemampuan dan reputasi wirausaha mereka semakin meningkat ketika pihak Kraton Yogyakarta memberikan monopoli pada kelompok ini, terkait jasa pengangkutan barang antara kota pelabuhan Semarang di pantai utara dan kota Yogyakarta.

Bisnis mereka semakin membesar ketika sub-kelompok Surakarta juga memperoleh lisensi dari Kraton Surakarta untuk membuka rumah gadai ke seluruh wilayah. Walhasil, dalam waktu singkat mereka berhasil mengembangkan jaringan luas rumah gadai yang membawa keuntungan sangat besar.

Dari keberhasilan inilah, Wong Kalang diingat oleh masyarakat Kotagede sebagai orang pribumi pertama di Jawa yang membeli sejumlah mobil ketika produk itu diimpor ke Jawa.

Catatan Claude Guillot, menunjukkan pekerjaan mereka yang lain adalah pedagang, yang bukan saja monopoli kaum laki-laki tapi juga perempuan. Contoh keluarga Mulyosuwarno dan istrinya Fatimah, yang tak hanya berjualan kebutuhan sehari-hari berupa sembako, melainkan juga berdagang kain batik, emas serta berlian.

Hingga menurut catatan Van Mook (1926), Kotagede pernah tercatat sebagai pusat perdagangan berlian terbesar di Hindia Belanda, dan pusat tersebut dipegang oleh keluarga Wong Kalang.

Pasangan suami istri itu sedemikian kaya dan menyandang status sosial yang tinggi. Anaknya, Prawirosuwarno, yang lahir pada 1873 dan pada akhir abad ke-19 masih usia remaja, diceritakan biasa keluar masuk istana Yogya secara bebas dan bermain-main dengan pangeran yang nantinya menjadi Sultan Hamengkubuwono VIII. Jejak kekayaaan mereka masih mudah dikenali di Kotagede, dari sekitar selusin rumah-rumah besar milik Wong Kalang yang mirip istana dibangun pada awal abad ke-20.

Salah satunya ialah rumah di tepi timur Sungai Gajah Wong, sebuah rumah dengan dua garasi yang mampu memuat delapan mobil dan sebuah “gedogan dan istal” yang untuk dua puluhan ekor kuda. Yang di hari2 ini dikenal sebagai “Omah Duwur”.

Kekayaan yang berlimpah tersebut, pernah menimbulkan kontroversi pada masa sekitar Perang Dunia I pecah. Ketika di suatu saat, mereka bermaksud “menutup lantai rumah mereka dengan koin perak Belanda”.

Hal yang terdengar sampai ke telinga Ratu Wilhelmina, yang menganggapnya akan menjadi suatu penghinaan. karena bila diizinkan, maka wajahnya akan terus diinjak-injak oleh orang pribumi. Residen yang merasa gusar namun tak berdaya, akhirnya menyarankan agar koin2 tersebut digunakan sebagai penutup dinding dengan dipasang tegak. Sebuah ironi bahwa pada akhirnya kekuasaan (politik) pun harus mau berkompromi dengan kekayaan (ekonomi).

Legenda Wong Kalang di Kotagede mulai surut, saat wolak-waliking zaman saat kolonisasi Jepang masuk. Hal tersebut dianggap sebagai peluang besar bagi orang Jawa (yang bukan Kalang) membalas dendam dan melampiaskan kebenciannya. “Revolusi Sosial Kecil” itu bisa terjadi karena sifat arogan dan eksklusif yang ditunjukkan oleh Komunitas Wong Kalang. Banyak contoh dan alasan yang bisa dikemukakan.

Dari sifat mereka yang dikenal suka memamerkan kekayaannya secara berlebihan, cenderung dianggap kikir dan pelit. Walau bagi mereka sendiri, menganggap hal tersebut sebagai perilaku hemat, gemi dan setiti.

Ironisnya bagi mereka, uang tidak digunakan untuk pendidikan, karena hal ini berarti memberikan keuntungan bagi Wong Londo. Juga bukan digunakan untuk membayar zakat (Islam); serta tidak untuk membiayai pagelaran kebudayaan seperti menanggap wayang atau gamelan (Jawa).

Independensi dan eklusifitas berlebihan ini ditunjukkan dari kecenderungan Wong Kalang untuk terlibati dalam dunia politik. Ditambah dengan sistem pernikahan yang cenderung endogami, dengan demikian Wong Kalang cenderung hidup dalam dunianya sendiri yang ekslusif dan semata-mata uang.

Dan ketika revolusi itu datang, mereka harus berhadapan dengan “musuh” nyaris dari segala penjuru. Yang tetangga dekat yang merasa sekian lama terintimiidasi. Rival dagang yang selalu kalah berkompetisi. Bahkan pihak bangsawan yang senyatanya gagal bayar hutang.

Nasib keluarga Prawiro Suwarno – dikenal luas dengan julukan Bekele Tembong – yang merupakan jejak terakhir Wong Kalang di Kota Gede berakhir tragis. Rumahnya diserbu penduduk, hartanya dijarah. Kisahnya sejak itu simpang siur. Ada yang mengatakan dia kabur bersama orang Kalang lainnya ke Plered atau Gombong. Ada juga yang mengatakan ia mati dibunuh perampok. Bahkan ada yang mengatakan ia mati bunuh diri.

Pasang surut nasib dan eksistensi Wong Kalang, membuktikan bahwa potensi besar local genius itu sebetapa pun dinisbikan. Bagaimana pun ia dipinggirkan dari waktu ke waktu. Disishkan ke pinggir hutan, ke daerah tandus. Tapi orang tak bisa selamanya menyembunyikan kehebatannya. Pada suatu saat ia akan tetap muncul di awaktu yang tepat dan menemukan titik puncak prestasi.

Sayangnya cerita akan berakhir selalu saja sama, prestasi tersebut akan dihancurkan oleh sifat tertutup, arogan, dan out of the box yang memang jadi dasar kekuatan sekaligus kelemahannya mereka. Orang Kalang itu meneguhkan konsep keseimbangan yang abadi dalam hidup manusia, bahwa: kekuatannya adalah kelemahan, kelemahan adalah kekuatannya…

NB: Artikel ini ingin juga menjawab pertanyaan pribadi saya di artikel ke (9) tentang seorang Blandong bernama Glumut. Kini saya yakin ia adalah seorang dari Komunitas Kalang yang tinggal di kawasan Kendal, sebuah enclave terakhir orang Kalang yang masih menjaga karakter keasliannya. Tetap hidup sederhana dan menjaga tradisi ewuh dan obong-nya.

Foto2 lama adalah postcard terbitan ARW Arw-Kiekjes Edisi van Java’s Land en Volk Seri Djocja (c. 1930, koleksi IEVD). Sedang foto2 baru karya dan koleksi saya sendiri (c. 2007).

Source: Paox Iben M & Andi Setiono Mangoenprasodjo

Membincang Wong Kalang & MELURUSKAN SEJARAH WONG KALANG – DARI MASA JAYABAYA, PEKALANGAN, HINGGA KOTAGEDE (BAGIAN III) I